Une découverte exceptionnelle de carreaux Belle Époque à Blankenberge

Une découverte exceptionnelle

Blankenberge conserve encore de nombreuses ensembles de carreaux uniques datant de 1895 à 1930. Beaucoup sont aujourd’hui protégées en tant que monuments et constituent l’une des attractions touristiques de la ville.

Il arrive cependant que des œuvres totalement inconnues soient découvertes, et la démolition de bâtiments non protégés offre parfois l’occasion de sauver des réalisations précieuses. Ainsi, certains panneaux ont trouvé un nouveau foyer lors de la démolition, au Centre Belle Epoque, inauguré en 2008, qui mérite une visite, et pas seulement pour les carreaux sauvés.

En novembre 2025, un passant attentif a repéré un autre ensemble de carreaux exceptionnel lors de la démolition d’un bâtiment proche de l’escalier monumental menant à la digue, gardé par deux lions de pierre. L’Association des guides de la ville de Blankenberge a immédiatement alerté les autorités et les responsables du Centre Belle Époque. Sur ordre de la ville, l’ensemble sera démonté professionnellement à l’aide de scies diamantées et, après conservation et restauration, recevra un nouvel emplacement approprié. Ainsi, un ensemble typologique très rare en Belgique sera préservé de la destruction.

Le commanditaire

Pour justifier la préservation de cet ensemble, des recherches ont été menées. Alberta Van Asbroeck a découvert que le bâtiment abritait avant la Première Guerre mondiale la volaillerie Doetsch-Cattoor. Sur d’anciennes cartes postales, on peut voir l’enseigne « Volailles et Gibiers », et sur la porte, « restaurant, dégustation au comptoir ». Les panneaux représentant le chevreuil et le sanglier étaient donc parfaitement appropriés. Il est possible que le panneau de volailles se cache encore derrière un revêtement mural non retiré ou ait été sur le mur opposé, aujourd’hui disparu. Il s’agissait clairement d’un établissement chic : dans les années 1895‑1914, de tels panneaux coûtaient environ 80 francs par m², alors qu’un maçon ne gagnait que 3 francs par jour, ce qui répond déjà à certaines questions importantes.

Le fabricant

Quelle faiencerie a fourni cet ensemble monumental ? La réponse se trouve dans un ancien catalogue de la S.A. Usines de la Dyle, plus tard connue sous le nom S.A. Produits Céramiques de la Dyle - N.V. Ceramiekprodukten De Dijle, située sur la rive gauche du canal Louvain-Malines, à la frontière de Wijgmaal et Herent, près de Louvain (Brabant).

Carte postale représentant la S.A. Usines de la Dyle sur le canal de Louvain, en face des usines Remy

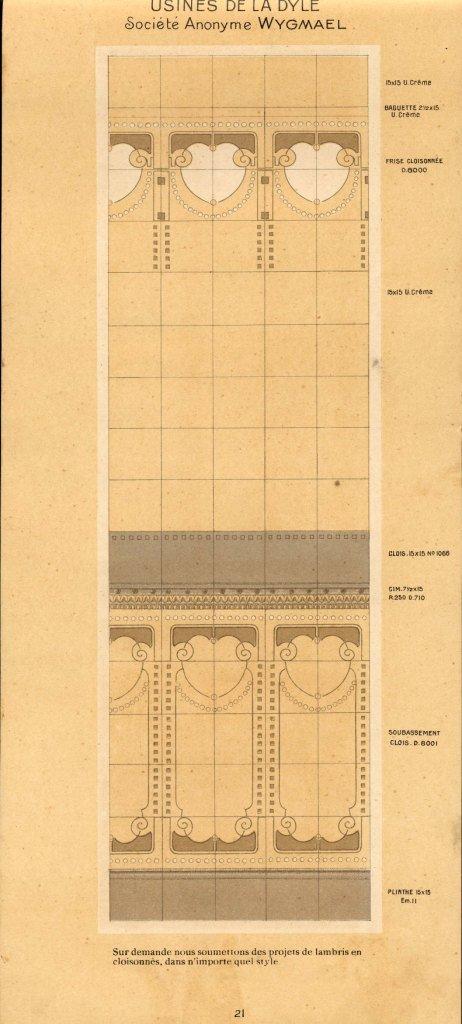

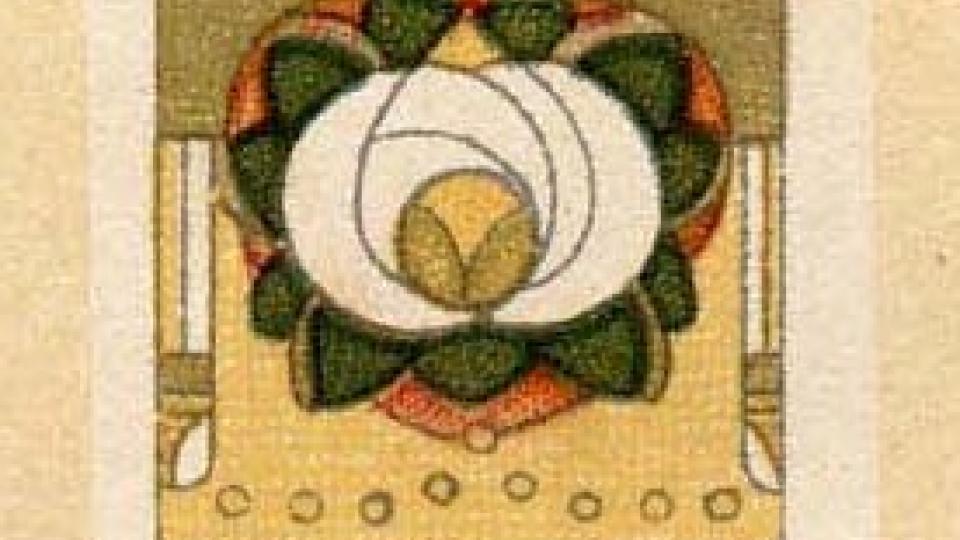

Bien que l’ensemble soit unique et entièrement décoré à la main, il peut être attribué avec certitude à La Dyle, non seulement par le style et la technique des panneaux et bordures répétitives, mais surtout grâce aux carreaux standard intégrés. Par exemple, le lambris inférieur correspond presque entièrement au « soubassement cloisonné 6001 » figurant sur la planche 21 du catalogue non daté conservé dans notre collection. De même, le carreau décoratif à fleur blanche, que l’on retrouve aux quatre coins des panneaux verticaux, est un modèle standard, variante colorée du modèle Art nouveau 1076.

Fig. 3 : Proposition de lambris tiré d’un catalogue commercial non daté de la S.A. Usines de la Dyle.

Fig. 3a-b-c: Lambriseringsvoorstel en modelnummer 1076 uit een ongedateerde handelscatalogus van de S.A. Usines de la Dyle naast een exemplaar van dit laatste model

Fig. 3a-b-c: Lambriseringsvoorstel en modelnummer 1076 uit een ongedateerde handelscatalogus van de S.A. Usines de la Dyle naast een exemplaar van dit laatste model

Bref historique de l'entreprise

La société a été fondée en 1908 pour une durée de 30 ans, issue de la transformation de la société en commandite simple Vermorcken et Cie, fondée par Vermorcken, Deffense et Pirenne. Leur usine, à Halle-Boom, couvrait un peu plus de 20 hectares et produisait déjà en 1907 des carreaux de faïence émaillés ou imprimés, et des carreaux à relief pressé, ce qu'on appelait les « tubés » ou les « cloisonnés ».

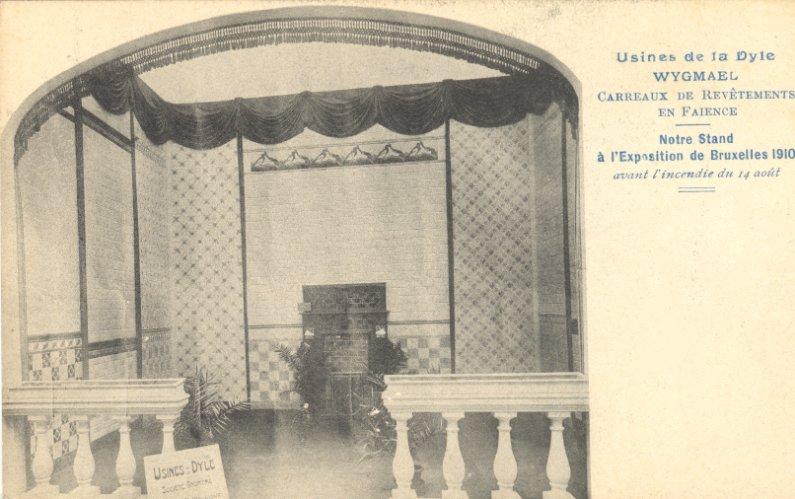

Deux ans après sa création, la S.A. Usines de la Dyle exposait ses panneaux muraux à la prestigieuse Exposition Universelle de Bruxelles. Et encore deux ans plus tard, elle possédait 14 grands fours en bouteille : 8 pour la cuisson de carreaux blancs (125 000 pièces en totale) et 6 pour les carreaux majoliques colorés (75 000 pièces en totale). Environ 400 ouvriers y travaillaient, et 25 presses à carreaux étaient en activité.

Après la Première Guerre mondiale, le capital atteignait 1 000 000 francs, toujours sous la direction d’O. Vermorcken. En 1922, des grèves ont eu lieu pour obtenir des hausses de salaire. Le rythme de travail était intense car la production quotidienne atteignait alors 75 000 carreaux.

En avril 1936, la durée de la société a été prolongée de 30 ans.

En 1945, Jacques Charlier (fils d’Arthur Charlier, fondateur d’un atelier de vitraux et céramique à Louvain en 1892) devient conseiller technique à mi-temps jusqu’en 1961. Il représente La Dyle à l’exposition de la céramique d’art belge à Bruxelles en 1948, présentant des carreaux peints à la main et des poteries de style Delft. En 1952, le capital atteint 16 000 000 francs.

Fin 1957, face à la situation économique, La Dyle est contrainte de fusionner avec la société Gilliot de Hemiksem, beaucoup plus grande, pour former les Manufactures Céramiques d’Hemixem et de la Dyle - Keramiekfabrieken van Hemiksem en van de Dijle N.V.. La production à Wijgmaal cesse totalement en 1964‑65. L’administrateur-délégué était alors Jacques Demeure, l’ingénieur des mines Eugène Watelet était directeur général, et Léon Pirenne était directeur commercial.

Évolution de l'offre

Les Usines de la Dyle fabriquaient principalement des carreaux de faïence et de grès, ainsi que de la céramique architecturale. Avant la Première Guerre mondiale, elle produisait surtout des carreaux muraux unis, avec quelques panneaux décoratifs sur catalogue ou sur mesure. Les panneaux décoratifs sont rares ; les carreaux décoratifs s’inspiraient de modèles anglais, français ou belges. Les styles néo prédominent, mais de nombreux motifs floraux et géométriques Art nouveau ont été commercialisés. Les décors en bas-relief et en ligne-relief sont dominants, mais les décors en ligne sèche et les décors imprimés sont également présents. Certains modèles sont adaptés d’usines anglaises (Maw & Co fondée en 1850, H. & R. Johnson Ltd fondée en 1901 et Henry Richards Tile Co fondée en 1903) et d’autres usines européennes, dont les Faïenceries de Sarreguemines et la fabrique de Duensing à Boizenburg (Allemagne).

Dans l'entre-deux-guerres, la gamme existante est complétée par des motifs art déco plus prononcés. Il s'agit principalement de motifs floraux plus stylisés, mais aussi de carreaux de porphyre avec des impressions géométriques.

Dans l’entre-deux-guerres, la gamme inclut davantage de motifs Art déco, principalement des motifs floraux stylisés et des carreaux porphyrés géométriques.

Le stand de vente de La Dyle à l’Exposition universelle de 1910 à Bruxelles, et un exemple de l’offre moderne tiré de l’Album 7

De verkoopstand van La Dyle op de wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel en een voorbeeld van het moderne aanbod uit Album 7

Après 1945, l’entreprise se concentre sur les installations sanitaires pour écoles, casernes et usines, et produit des carreaux décoratifs peints à la main dans le style bleu de Delft.

Pendant longtemps, l'entreprise a commercialisé ses carreaux sous la marque Le Glaive (l'épée). Pour le marché espagnol, cette marque a été traduite en Espada. Ce sont des marques qui, à ce jour, sont presque toujours attribuées à tort à Helman dans la littérature internationale. Dans l'entre-deux-guerres, et certainement après 1945, ces marques ont cédé la place à la nouvelle appellation : Belga.

Un ensemble unique ?

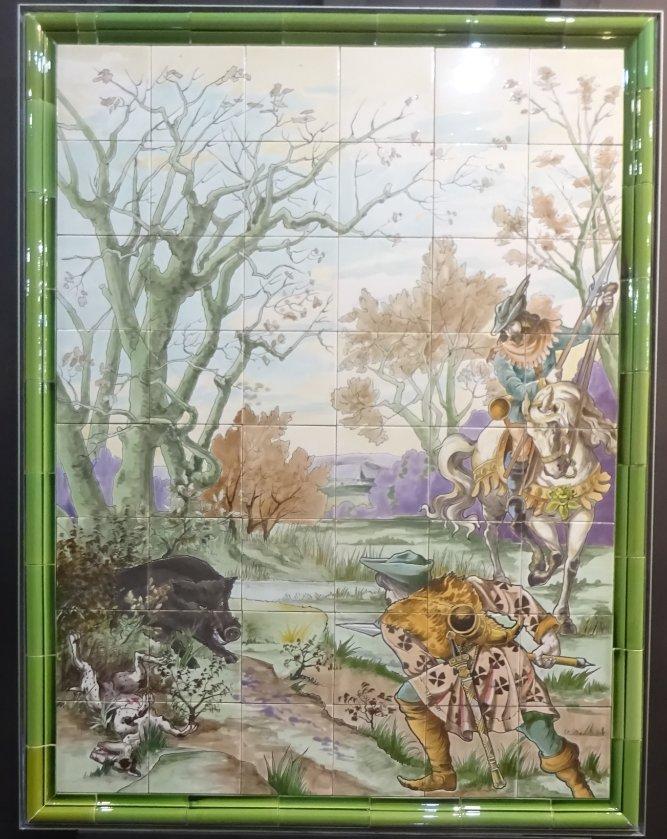

Sur la base de ces données historiques, on peut conclure que la valeur patrimoniale de l’ensemble redécouvert, vraisemblablement réalisé entre 1908 et 1914, est élevée. Les réalisations pour boutiques de volaillerie en Belgique sont rares, et les ensembles de La Dyle intégrant des panneaux décoratifs le sont encore plus. Un exemple très rare se trouve à l’intérieur de l’ancienne Pâtisserie de la Chapelle, 146 rue Haute à Bruxelles (R. Inghelbrecht - transformation en 1918 monument.heritage.brussels/fr/buildings/36903 ), avec des panneaux ornés de motifs de glycine et deux panneaux illustrant la fabrication et la dégustation de pâtisserie. Une seule autre scène connue de La Dyle, centrée sur la chasse au gibier, montre un sanglier très similaire à celui de l’ensemble retrouvé. Cette scène de chasse de grande qualité, provenant d'une maison de maître à Louvain, a également été sauvé et fait désormais partie de la collection permanente du Musée du Carrelage Gilliot et Roelants.

Scène de chasse historicisante avec sanglier, réalisée par la S.A. Usines de la Dyle